Mense-Korte Ingenieure+Architekten

Die additive Fertigung, auch „3D-Druck“ genannt, gehört zu den digitalen Schlüsseltechnologien und hat auch im Baubereich viel Potenzial. Werden Gebäude künftig von Robotern gefertigt und was bedeutet das dann für die TGA+E-Fachplanung und -Installation?

Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Der 3D-Druck von Gebäuden hat zahlreiche Vorteile: Es lassen sich auch komplex geformte Gebäude kosten-, personal- und materialsparend realisieren.

■ Parallel zum Druckprozess können auch für die TGA+E-Installation relevante Elemente berücksichtigt werden, beispielsweise Wandschlitze, Aussparungen oder Durchbrüche, Leerrohre, Schalter- oder Abzweigdosen, was Zeit und Kosten spart und Stemmarbeiten bei den späteren Installationsarbeiten erübrigt.

■ Auch Auflager oder Einfassungen für Waschtische, Badewannen oder Duschtassen können gedruckt werden. Voraussetzungen für eine passgenaue und fehlerfreie Ausführung sind eine frühzeitige Einbeziehung aller Projektbeteiligten und eine gemeinsame, detaillierte BIM-Planung.

Die additive Fertigung wird im Flugzeug-, Fahrzeug- oder Maschinenbau, teilweise auch bei der Entwicklung und Kleinserienfertigung von Bauprodukten seit einigen Jahren eingesetzt, etwa um Material, Gewicht und Kosten zu sparen. Inzwischen werden auch Möbel, Fertigteile und sogar komplette Gebäude gedruckt.

Nach den ersten Pilotprojekten hierzulande – einem Wohnhaus in Beckum und einem Mehrfamilienhaus in Wallenhausen – werden aktuell auch erste gewerbliche und öffentliche Gebäude im 3D-Druckverfahren realisiert. Dabei gewonnene Erfahrungen zeigen die Möglichkeiten und Potenziale, aber auch Herausforderungen für TGA/E-Gewerke beim 3D-Betondruck von Gebäuden auf.

Mense-Korte Ingenieure+Architekten

Welche Vorteile hat der 3D-Druck?

3D-Drucker sind von Programmen gesteuerte Roboter, die repetitive Arbeiten effizient erledigen können. Sie werden nie krank oder müde, arbeiten in stets gleichbleibender Qualität – sauber, exakt und schnell. Mit CAD- und BIM-Planungsdaten gefüttert, können sie Objekte nahezu vollständig autonom drucken. Sie brauchen keine Pläne, stattdessen übertragen sie Konstruktionsdaten quasi im Maßstab 1:1 direkt auf die Baustelle – komplett digital und ohne Medienbrüche.

Das verspricht rationellere und wirtschaftlichere Bauprozesse, mehr Präzision und weniger Fehler am Bau. Außerdem entlasten 3D-Drucker Bauarbeiter von monotonen, körperlich anstrengenden oder gefährlichen Arbeiten. Architekten erschließt die additive Fertigung neue Gestaltungsmöglichkeiten. So können mit konventionellen Fertigungsmethoden nicht oder nur sehr aufwendig herzustellende, auch sehr komplex geformte Objekte wirtschaftlich, personal- und materialsparend realisiert werden.

In den 3D-Druckprozess lassen sich neben dem Rohbau auch Ausbaugewerke integrieren. So können etwa Tresen, Empfangstheken, Kücheninseln, Wandregal-Wangen, Kaminofen-Einfassungen, Duschabtrennungen, Waschtisch- oder Badewannen-Unterbauten teilweise oder komplett in einem Arbeitsgang zusammen mit den Wänden gefertigt werden.

Auch Wandschlitze, Aussparungen oder Durchbrüche werden quasi „mitgedruckt“, indem der Druckkopf die entsprechenden Stellen einfach freilässt. Außerdem sorgt die 3D-Drucktechnik für eine Image-Steigerung und eine höhere Attraktivität von Bauberufen, was längerfristig dem Fachkräftemangel entgegenwirken könnte.

Peri 3D Construction

Wie werden Häuser gedruckt?

Gebäude können sowohl in einzelnen Bauteilen in der Werkhalle gedruckt und anschließend nach dem Aushärten auf der Baustelle, ähnlich wie ein Fertighaus zusammengesetzt werden. Oder der komplette Gebäude-Rohbau wird nach dem Aufbau der Anlage von zwei bis drei Bedienpersonen an Ort und Stelle in wenigen Tagen oder Wochen gedruckt. Dabei werden ein- oder mehrgeschossige Gebäude additiv aus fließfähigen, nach dem Erhärten statisch belastbaren Materialien Schicht für Schicht aufgebaut.

An das Druckmaterial werden besondere Anforderungen gestellt: Es muss durch Rohrleitungen und die Druckkopfdüse gepumpt werden können, zugleich aber auch schnell härtend sein, damit es für den nächsten Schichtauftrag stabil genug ist. Außerdem müssen sich die Schichten gut miteinander verbinden und im erhärteten Zustand muss ein gedrucktes Bauteil ebenso statisch belastbar sein, wie herkömmliche Baustoffe.

Für den Druck von Gebäuden werden unterschiedliche Materialien verwendet. Am häufigsten kommt ein speziell entwickelter Beton oder Mörtel zum Einsatz, teilweise aber auch Lehm und Schlamm oder recycelter Kunststoff. Armieren lässt sich das Druckmaterial mit beigemengten organischen oder anorganischen Stoffen oder mit einer manuell eingebrachten Eisenbewehrung.

Peri 3D Construction

Parallel zum Druckvorgang lassen sich Schalterdosen setzen oder Leerrohre verlegen. Für die Wärmedämmung sorgt beispielsweise eine Dämmschüttung, die in eine mit Edelstahlankern verbundene zweischalige Außenwandkonstruktion nachträglich eingebracht wird und damit für eine Einhaltung von Energiestandards sorgt. Die Wände können gleich geglättet und in einem nächsten, manuellen Arbeitsgang verputzt und gestrichen werden.

Tragende horizontale Bauteile wie Decken oder Stürze können allerdings nicht oder nur sehr aufwendig gedruckt werden. Deshalb kommen unterschiedliche Deckenkonstruktionen zum Einsatz. Das können konventionelle Holzbalkendecken sein oder vorgefertigte, bewehrte Filigran-Stahlbetondecken mit bereits integrierten, respektive bauseits ausgeführten haustechnischen Installationen für Heizung, Lüftung und Elektro und einer gedruckten Deckenrandschalung mit anschließend herkömmlich eingebrachter Ortbetonschicht.

Treppen werden entweder nachträglich aus Holz oder Stahl konventionell gefertigt und montiert oder als Betonfertigteile geliefert und eingebaut, weil der Druck und die Bewehrung der tragenden Treppenläufe zu aufwendig ist.

Peri 3D Construction

Womit werden Häuser gedruckt?

Gebäudebauteile und erst recht komplette ein-, zwei- oder mehrstöckige Gebäude setzen große Bauräume voraus, die etwas größer sein müssen, als das zu fertigende Objekt. Deshalb ähneln für den Baubereich konzipierte 3D-Drucker häufig dreiachsigen Kran- oder Portalkran-Konstruktionen, mit einem an der „Laufkatze“ oder an Führungsstäben montierten Druckkopf. Daneben gibt es auch auf einer Autobetonpumpe basierende Konzepte, bei denen der Druckkopf mit Hilfe von Schrittmotoren und einer Steuerung präzise entlang einer vorgegebenen Kontur geführt wird.

Der angelieferte Spezialbeton oder das auf der Baustelle vorhandene und aufbereitete Druckmaterial wird aus einer Düse schichtweise aufgebracht und erhärtet selbstständig. Ist eine Schicht fertig, wird der Druckkopf angehoben, anschließend fährt er die Kontur erneut nach. Auf diese Weise entstehen schichtweise alle Außen- und Innenwände inklusive aller Wandöffnungen, Aussparungen und Durchbrüche.

Für den 3D-Druck von Fertigteilen oder sehr komplex geformten Objekten vor Ort werden auch Einarm-Roboter mit wenigen Metern Reichweite eingesetzt, die nur Teilbereiche drucken und anschließend versetzt werden müssen. Dafür können sie mit oder ohne Schalung auch schräge Flächen drucken. Krandrucker eignen sich vor allem für runde Objekte mit einem Radius von etwa 7 m. Standard sind aktuell Portalkran-Konstruktionen, weil sie Bauformate von zum Beispiel 15 × 10 m (Breite × Höhe), bei einer beliebigen Länge ermöglichen.

Gängige Druckgeschwindigkeiten liegen zwischen 25 und 100 cm pro Sekunde, die Druckkopf-Spurbreiten zwischen 3 bis 10 cm, die Schichtdicken betragen etwa 1 bis 3 cm. Im Durchschnitt benötigt der 3D-Drucker für 1 m Wand etwa fünf Minuten. Die Oberflächenqualität hängt von den Fertigungstoleranzen des 3D-Druckers, der dreidimensionalen Druckerauflösung und vom verwendeten Druckmaterial ab.

Peri 3D Construction

Wie werden 3D-Druckdaten erzeugt?

Die für den 3D-Druck benötigten Gebäudemodelldaten für Neubauten werden mit 3D CAD- oder BIM-Programmen konstruiert. Auch bestehende Objekte können reproduziert werden, indem sie mit 3D-Scannern erfasst und anschließend in 3D-Druckdaten überführt werden. Da die Druckdaten direkt aus dem Gebäudemodell erzeugt werden, muss bei der Planung auf eine fehlerfreie Konstruktion der Gebäudebauteile geachtet werden.

3D-Druckverfahren setzen insbesondere geometrisch korrekt konstruierte Innen- und Außenflächen sowie vollständige, eindeutige und fehlerfreie Baukörpervolumina voraus. Übergeben werden die Modelldaten im 3D-Druck-Standardformat STL (STereoLitography). In vielen Fällen ist allerdings eine Aufbereitung und Korrektur oder gar eine komplette Neuerstellung der Gebäudegeometrie erforderlich.

Alternativen zum STL-Format sind die 3D-Druckformate AMF (Additive Manufacturing File) und 3MF (3D-Manufacturing-File). Im Anschluss werden die Daten mit einer sogenannten Slicing-Software für den 3D-Druck vorbereitet. Dabei werden das 3D-Modell in einzelne Schichten mit vorgegebenen Schichthöhen geteilt, Druckpfade und Druckparameter, wie Druckgeschwindigkeit, Materialmenge etc. definiert und anschließend inklusive aller Maschinensteuerungsbefehle in einem druckfähigen Maschinen-Code exportiert.

Da diese Abläufe spezielles Know-how und Erfahrung voraussetzen, wird der 3D-Gebäudedruck in der Regel als Komplettservice inklusive Datenaufbereitung von Dienstleistern, 3D-Großformatdrucker- oder Bauproduktherstellern wie Cobod, Peri oder Wasp (siehe Anbieterliste) angeboten.

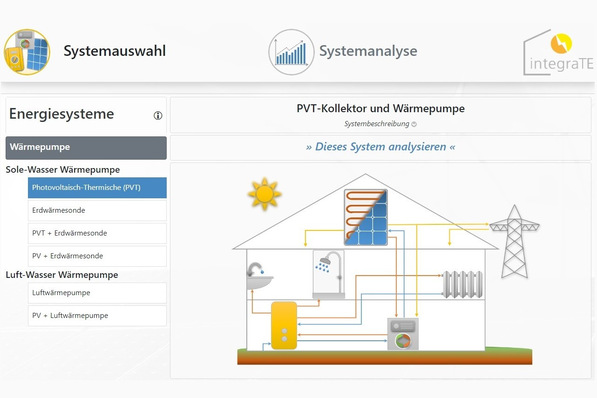

Geberit

Worauf müssen Fachplaner und Ausführende achten?

Besonders herausfordernd für Planer sind heute noch Fragen rund um das Baurecht, die Materialzulassung und Standsicherheit gedruckter Gebäude. Mit dem 3D-Druck ist ein komplett neues Bauverfahren umgesetzt worden, das es bisher in dieser Form nicht gab. Deshalb mussten bei den bisherigen Projekten im Rahmen von Einzelfallentscheidungen insbesondere Kennwerte für die Berechnung der Standsicherheit bestimmt werden, die von zahlreichen Materialprüfungen begleitet wurden. Derzeit existieren erst wenige Richtlinien oder Qualitätsstandards für den 3D-Gebäudedruck, darunter die Normenreihe ISO/TC 261 [5] und DIN EN ISO / ASTM 52939 [6].

Einen Leitfaden für die Planung und Durchführung von Projekten gibt der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton heraus [4]. Beim Entwurf und der Werkplanung müssen die Besonderheiten des 3D-Druckverfahrens berücksichtigt werden (mehrschaliger Wandaufbau, Detailausbildung, Material- und Bauteilanschlüsse etc.). Auch Mindestdicken oder -stärken der Druckobjekte, Fertigungstoleranzen und Oberflächenqualitäten sowie technologiebedingte Besonderheiten müssen bei der Planung bedacht werden. So weisen etwa Eckausbildungen fertigungsbedingt stets einen Rundungsradius auf. Außen- und Innenecken haben einen Mindestradius, der etwa dem Radius der Druckkopfdüse entspricht.

Peri 3D Construction

Soll die charakteristische Schichtstruktur der Wände sichtbar bleiben, ist eine exakte Planung der Rohrleitungsführung und Aussparungsplanung zwingend erforderlich. Damit alle relevanten Gewerke nahtlos in den Druckprozess integriert werden können, ist eine ganzheitliche Sicht des Bauprozesses und frühzeitige Absprache mit dem für die Gesamtplanung verantwortlichen Architekten notwendig. Die BIM-Planungsmethode eignet sich dafür ganz besonders, denn sie setzt neben einem korrekt konstruierten 3D- oder BIM-Gebäudemodell eine intensive Kooperation aller Projektbeteiligten voraus.

Auf der Baustelle muss dafür gesorgt werden, dass stets „Naß-in-Naß“ gedruckt wird, damit sichergestellt ist, dass sich die einzelnen Schichten stabil miteinander verbinden können. Auch für Rohbau- und Ausbaugewerke bringt die 3D-Drucktechnik einige Änderungen mit sich: anstelle anstrengender körperlicher Mauer-, Schal-, Betonier- oder Stemmarbeiten tritt eine eher überwachende Tätigkeit, die für störungsfreie, reibungslose Abläufe sorgt.

Peri 3D Construction

Besonderheiten für TGA+E-Gewerke

Das SHK- und Elektrohandwerk profitiert von der additiven Fertigungstechnik in besonderer Weise, da diese Gewerke in den Rohbau integriert und parallel ausgeführt werden können. Während des Druckvorgangs werden auch geplante Durchbrüche, Aussparungen und Schlitze für später zu verlegende Leitungen und Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom und Elektro realisiert.

Wo beispielsweise eine Steckdose oder ein Wandschlitz geplant ist, stoppt der Materialfluss, der Druckkopf bewegt sich weiter und beginnt dahinter neu. Während des Druckvorgangs können vom Bedienpersonal des 3D-Druckers auch Schalter- oder Verteilerdosen gesetzt oder Leerrohre in die Wandzwischenräume eingelegt werden. Durch eine sorgfältige Installationsplanung und die hohe Genauigkeit des 3D-Drucks lassen sich nachträgliche Stemmarbeiten weitgehend vermeiden. Installations- und Montagezeiten werden kürzer, weil der SHK- oder Elektroinstallateur nach dem 3D-Druck im Idealfall eine optimal vorbereitete Baustelle vorfindet.

Voraussetzung dafür ist allerdings eine umfassende Abstimmung aller Projektbeteiligten. Gerade SHK- und Elektro-Fachplaner und -Installateure müssen sehr früh und intensiv in den Planungsprozess eingebunden werden, um Aussparungen und einzubauende Objekte inklusive aller Anschlüsse bis ins Detail gemeinsam am BIM-Modell zu planen. Das gilt insbesondere auch für 3D-gedruckte Duschabtrennungen, Waschtisch-Unterbauten oder Badewannen-Einfassungen mit Sichtoberfläche.

Für die Heizung und Kühlung, insbesondere von 3D-Betondruckhäusern, bieten sich Klimadecken an, die Raume über Wärmestrahlung mit geringer Temperaturüberhöhung heizen. Dabei werden die Heiz-/Kühlregister im Fertigteilwerk in die Betonfertigteilplatte zwischen den Gitterträgern auf der unteren Bewehrungslage der Elementdecken montiert und sind nach dem Betonieren der Elementdecken vor Beschädigungen auf der Baustelle geschützt. Auf der Baustelle müssen die Elemente verbunden, angeschlossen und mit einer Ortbetonschicht versehen werden.

Aufgrund der gewonnenen Praxiserfahrungen hat der 3D-Druck inzwischen sogar die Entwicklung neuer Bauprodukte angeregt. So wurden kürzlich erste Elektro-Installationsprodukte speziell für 3D-gedruckte Gebäude vorgestellt. Die rechteckigen Einbaugehäuse für Hohlwanddosen werden während des Druckens einfach eingesetzt und per Wasserwaage ausgerichtet. Sie fixieren sich mit speziellen Halterungen im Beton und ermöglichen eine saubere und schnelle Elektro-Installation parallel zum 3D-Druckprozess.

Fränkische

Eine Bautechnik mit viel Potenzial

Der 3D-Druck von Gebäuden steht erst am Anfang. Das Potenzial und die Grenzen dieser Technik werden gerade erst ausgelotet. Welche Folgen der 3D-Druck für Planungs- und Bauprozesse, Baustellenabläufe, Bauprodukte oder Berufsbilder haben wird, ist noch nicht absehbar. Denkbar wären im TGA+E-Bereich etwa vorgefertigte Nasszellen, inklusive gedruckter Sanitärobjekte oder Installations-Zwischengeschosse samt 3D-gedruckter Leitungsführung.

Insgesamt eröffnet die additive Fertigung neue Möglichkeiten, minimiert den Personalaufwand und kann zur Ressourcenschonung beitragen, weil nur das für den Druck benötigte Material ohne „Verschnitt“ verbraucht wird. Außerdem können auch recycelte Baustoffe oder an Ort und Stelle vorhandene Materialien verwendet werden. Der 3D-Druck von Recycling-Material ist derzeit zwar noch eine technische und logistische Herausforderung, angesichts der zunehmenden Rohstoffverknappung aber eine wichtige Voraussetzung, dass sich der 3D-Gebäudedruck nicht nur als eine schnelle und kostengünstige, sondern auch als eine nachhaltige Fertigungsmethode am Bau etabliert. Marian Behaneck

Aquatherm

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Building Information Modeling

Literatur, Link-Tipps, Anbieter

[1] Gebhardt, A: Additive Fertigungsverfahren. Additive Manufacturing und 3D-Drucken für Prototyping – Tooling – Produktion. München: Carl Hanser Verlag, 2016

[2] Krause, M., Otto, J.: Digitales Prozessmodell beim Beton-3D-Druck. Düsseldorf: VDI Fachmedien, Bauingenieur 5-2019

[3] Gaumann, J.: Bauen neu gedacht. Peri 3D-Betondruck in der Architektur. Weißenhorn: PERI Vertrieb Deutschland, 2020, Download auf verband3ddruck.berlin

[4] DAfStb (Hrsg.): Additive Fertigung mit Beton – Leitfaden für die Planung und Durchführung von Projekten. Berlin: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2024, Download auf dafstb.de

[5] ISO/TC 261 Additive manufacturing. Vernier (Genf): ISO International Organization for Standardization, 2011

[6] DIN EN ISO / ASTM 52939 Additive Fertigung für das Bauwesen – Grundsätze der Qualifizierung – Struktur- und Infrastrukturelemente. Berlin: DIN Media, April 2024

Kaiser

[7] Link-Tipps: www.3d-grenzenlos.de Online-Magazin, Dienstleister etc.

www.3dnatives.com/de Nachrichten, Infos, Übersichten

www.3druck.com Online-Magazin

www.dafstb.de Deutscher Ausschuss für Stahlbeton

www.verband3ddruck.berlin Verband 3D-Druck

www.wikipedia.de Suche: 3D-Druck im Bauwesen

www.vdma.org/additive-manufacturing VDMA-AG Additive Manufacturing

[8] Anbieter für 3D-Gebäudedruck (Auswahl):

www.instatiq.com

www.xtreee.com

www.3dwasp.com

www.apis-cor.com

www.batiprint3d.com

www.cobod.com

www.contourcrafting.com

www.cybe.eu

www.dshape.wordpress.com

www.housedruck.de

www.ib-schiessl.de

www.iconbuild.com

www.mense-korte.de

www.peri.de

www.rupp-gebaeudedruck.de

www.winsun3d.com

Siehe auch: 3D Druck Häuser: Die wichtigsten Unternehmen und Hersteller. Paris: 3Dnatives Europa, Juli 2024, Aufruf auf 3dnatives.com