Wolf

Das natürliche Kältemittel Propan (R290) bietet im Einsatzfeld Raumwärmeerzeugung hervorragende thermodynamische Eigenschaften und ermöglicht hohe Vorlauftemperaturen. Luft/Wasser-Wärmepumpen in Monoblockbauweise mit R290-Kältekreis im Außengerät sind deshalb besonders nachhaltig und energieeffizient. Allerding ist Propan brennbar, was bei der Aufstellung dieser zukunftssicheren Heizungslösung beachtet werden muss.

Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Die Zahl der installierten Luft/Wasser-Wärmepumpen wird in den nächsten Jahren kräftig steigen. Zunehmend werden dies Monoblock-Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) sein.

■ Neben grundsätzlichen Parametern und Empfehlungen für die Aufstellung von Heizungs-Wärmepumpen im Außenbereich sind aufgrund der Eigenschaften des Kältemittels R290 zusätzliche Bedingungen für den Aufstellort zu beachten. In der Regel sind sie einfach zu erfüllen.

Die Vorteile von Luft/Wasser-Wärmepumpen haben dazu geführt, dass ihr Absatz deutlich schneller als der von erdgekoppelten Systemen wächst. So betrug 2021 der Marktanteil von Luft/Wasser-Wärmepumpen in Deutschland 82 %, im Jahr 2022 wird er weiter auf über 85 % steigen. Von den im Jahr 2021 insgesamt verkauften 127 000 Luft/Wasser-Wärmepumpen waren rund 83 500 Monoblock-Geräte. Im Jahr 2022 wurden schon bis Ende Oktober 158 000 Luft/Wasser-Wärmepumpen verkauft.

Bei der Aufstellung von Kältemaschinen (Wärmepumpen) im Freien gibt es einiges zu beachten. Im Wesentlichen wird der optimale Aufstellungsort einer außen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpe durch sechs Parameter bestimmt: Luftzirkulation, Hydraulik, Schutzbereich, Schallschutz, Montage und Optik.

Da eine Wärmepumpe der angesaugten Umgebungsluft Energie entzieht, ist die ausgeblasene Luft rund 8 bis 10 K kühler. Deshalb sollte die Ausblasseite (die „Ventilatorseite“) nicht zu Terrassen, Gehwegen oder Tiergehegen und auch nicht zu einer Hausfassade ausgerichtet werden. Als Mindestabstand zu Terrassen und Gehwegen etc. sind 3 m vorzusehen.

Luftströmung und Hauptwindrichtung

Werden Wärmepumpen in Innenecken aufgestellt, können thermische Luftkurzschlüsse entstehen. Die ausgeblasene kühle Luft wird dann teilweise zurück in die Wärmepumpe gesaugt, was mit Effizienzeinbußen einhergeht. Das andere Extrem sind windexponierte Lagen: Starker Wind stört die Funktion der Wärmepumpe sowohl beim Heiz- als auch beim Abtaubetrieb. Beide Situationen sollten deshalb bei der Aufstellung bestmöglich vermieden werden.

Ideal ist es, die Wärmepumpe quer zur Hauptwindrichtung zu positionieren. Auf keinen Fall darf die Ausblasseite jedoch gegen die Hauptwindrichtung installiert werden. Gibt es keine andere Möglichkeit, die Wärmepumpe auf dem Grundstück aufzustellen, muss um das Gerät ein stabiler Windschutz errichtet werden.

Wenn eine Wärmepumpe weniger als 5 km zur Küste entfernt aufgestellt werden soll, muss dies auf der dem Seewind abgewandten Gebäudeseite erfolgen. Ist das nicht möglich, empfiehlt es sich, einen robusten Windschutz aus Beton aufzustellen, dessen Höhen- und Längenmaße mindestens 150 % der Maße der Außeneinheit betragen sollten.

Die Außeneinheit soll auch nicht zu dicht vor Wänden (Mauern bzw. der Hausfassade) platziert werden, das würde den Luftstrom behindern. Der rückseitige Abstand von einer Wand – hier befindet sich die Ansaugseite – sollte mindestens 20 cm betragen. Die Distanz zu Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen, sollte links und rechts mindestens 1 m betragen.

Hinweise zum optimalen Aufstellort

Wolf

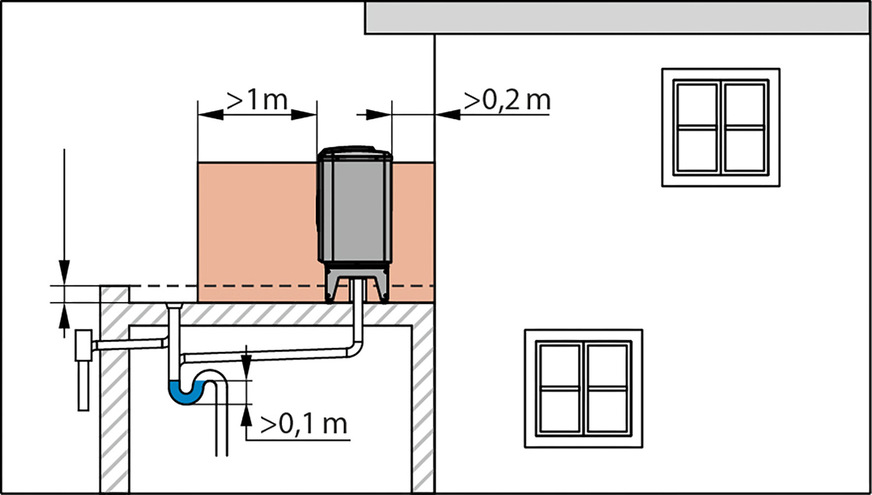

Eine mit dem Kältemittel R290 betriebene Wärmepumpe darf auf einem Flachdach, z. B. einem ausreichend stabilen Garagendach, aufgestellt werden (es sind allerdings mehrere Bedingungen zu erfüllen, siehe Info-Kasten). Nicht zulässig ist ihre Platzierung auf einem Schrägdach. Ebenfalls nicht zulässig ist beim Betrieb mit dem Kältemittel R290 die Aufstellung in einer Senke, was auch aus strömungs- und schalltechnischen Gründen ganz allgemein nicht sinnvoll ist.

Sind am Standort üblicherweise größere Mengen Schnee zu erwarten, sollte eine Bodenkonsole vorgesehen werden. Das gleiche gilt beim vorbeugenden Hochwasserschutz. Hier bietet es sich alternativ an, das Gerät erhöht auf eine Wandkonsole an der Gebäudewand zu montieren.

Sinnvoll kann es auch sein, bauseits eine Überdachung vorzusehen. Auch ein Zuwehen der Luftansaugseite durch Laub etc. muss verhindert werden, um einen einwandfreien Betrieb der Wärmepumpe zu gewährleisten. Die Außeneinheit sollte deshalb nicht direkt unter Bäumen aufgestellt werden.

Werden mehrere Wärmepumpen nebeneinander aufgestellt, darf ein Abstand von 0,5 m nicht unterschritten werden. Dieser Freiraum sorgt nicht nur dafür, dass ausreichend Luft durch die Wärmepumpe strömen kann, sondern hält auch die Geräte für Wartungsarbeiten gut zugänglich.

Möglichst kurze Leitungen gut dämmen

Monoblock-Wärmepumpen – dieser Typ wird bei Propan-Wärmepumpe lange dominieren – werden über wasserführende Vor- und Rücklaufleitungen mit der Inneneinheit gekoppelt. Deshalb ist eine ausreichende thermische und frostbeständige Dämmung wichtig, um die Wärmeverluste der Zulaufleitung möglichst gering zu halten. Aus dem gleichen Grund werden die gut gedämmten Leitungen im Erdreich unterhalb der Frostgrenze verlegt. Anschluss-Sets vom Hersteller ermöglichen eine sichere Installation.

Für geringe Wärmeverluste und einen kleineren Strömungswiderstand sollte der Abstand zwischen der Außen- und Inneneinheit möglichst kurz sein. Eine Aufstellung nah am zu beheizenden Gebäude hat außerdem den Vorteil, dass die Kosten für die Erd- und Anschlussarbeiten überschaubar bleiben.

Auch im Gebäude sollte auf kurze Wege geachtet und die Inneneinheit möglichst in der Nähe des Wanddurchbruchs installiert werden. Ebenso sollte der Pufferspeicher nahe bei der Inneneinheit platziert werden. Ein separater Technikraum ist nicht erforderlich.

Schutzbereich für R290-Wärmepumpe

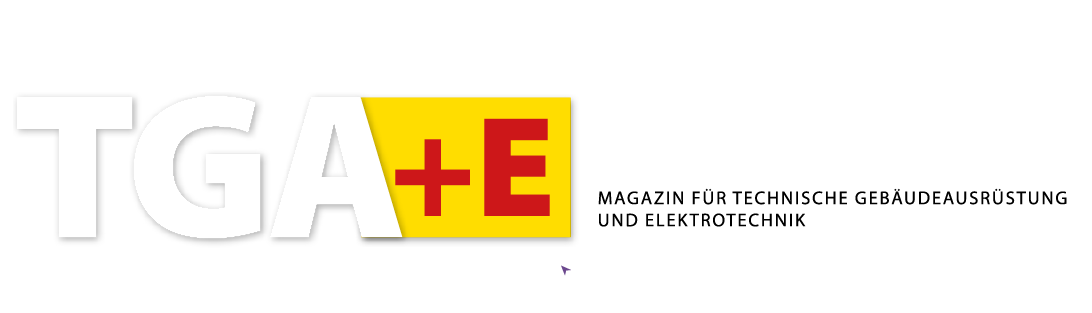

Da das Kältemittel R290 brennbar und schwerer als Luft ist, muss die Außeneinheit einer R290-Wärmepumpe so aufgestellt werden, dass bei einer Leckage Kältemittel weder in das Gebäude noch in die Kanalisation oder in das Heizungswasser gelangen kann. Dafür wird rund um die Außeneinheit ein so genannter Schutzbereich definiert:

In unmittelbarer Nähe der Außeneinheit dürfen sich weder Fenster, Türen oder Lichtschächte befinden und auch keine Fallrohre zur Dachentwässerung oder Kanäle für Abwasser bzw. Regen. Als Faustregel gilt: Von der Aufstellungsfläche der Wärmepumpe auf dem Boden ist mindestens 1 m Meter Abstand zu

● Fenstern,

● Türen,

● Lüftungsöffnungen,

● Lichtschächten,

● Kellerzugängen,

● Ausstiegsluken,

● Flachdachfenstern,

● Fallrohren oder

● sonstigen nicht abgedichteten Schächten

einzuhalten, an der Oberkante der Wärmepumpe sind es 0,5 m. Fenster oberhalb der Wärmepumpe sind mit Abstand erlaubt. Leerrohrverbindungen zwischen der Wärmepumpe und dem Gebäude sind so auszuführen, dass ausgetretenes Kältemittel nicht ins Gebäude und auch nicht in den Ringspalt gelangen kann.

Der Schutzbereich um die Wärmepumpe darf sich nicht auf Parkplätze, Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Wolf

Keine Zündquellen im Schutzbereich

Zündquellen im Schutzbereich sind nicht erlaubt: Dazu zählen z. B. offene Flammen, Heizpilze, Grills, elektrische Anlagen, Steckdosen, Lampen, Lichtschalter, funkenbildende Werkzeuge und alle Gegenstände, die Temperaturen > 360 °C erreichen können.

Wird in der Nähe der Wärmepumpen-Außeneinheit mit Fahrzeugen rangiert, muss ein robuster Anfahrschutz um das Gerät herum errichtet werden. Dieser sollte aber nicht die Durchströmung (Wirkungsgrad) der Wärmepumpe behindern und auch nicht die Schallwerte negativ beeinflussen. Das Gleiche gilt auch für Umbauten zum Schutz vor Vandalismus.

Schallschutz

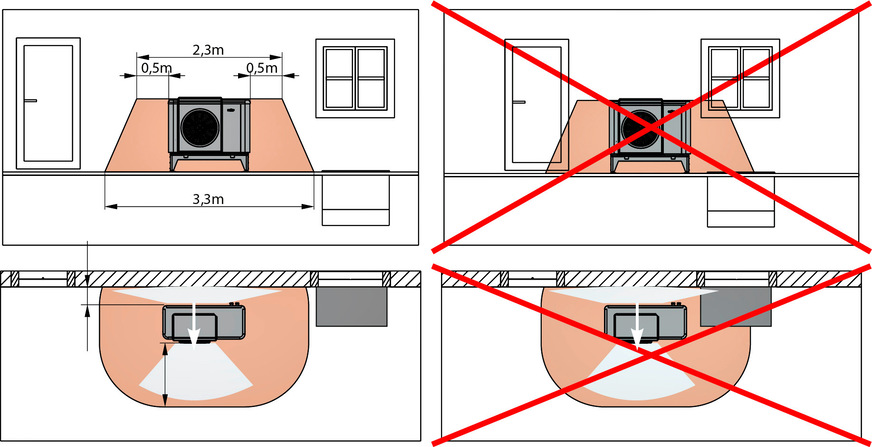

Der Schall von Wärmepumpen wird mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) bewertet. Moderne Wärmepumpen nach dem Stand der Technik haben nur sehr geringe Geräuschemissionen. Im Nachtbetrieb unterschreiten sie bereits ab 3 m Abstand den Grenzwert für den Schalldruckpegel von 35 dB(A), der zwischen 22:00 und 6:00 Uhr für reine Wohngebiete und auch für das Umfeld von Krankenhäusern und Pflegeanstalten sowie in Kurgebieten gilt.

Wolf

Zum Vergleich: Bei leichtem Wind oder in einem sehr ruhigen Zimmer wird ein Schalldruckpegel von etwa 30 dB(A) gemessen. Flüstern oder eine ruhige Wohnstraße in der Nacht werden häufig als Beispiel für einen Schalldruckpegel von 40 dB(A) genannt. Die Werte zeigen, warum bei der Aufstellung einer Wärmepumpe ein Abstand von 3 m zum Nachbargrundstück eingehalten werden sollte.

Der Ventilator und der Verdichter einer Luft/Wasser-Wärmepumpe sind die Hauptschallquellen für Schall und müssen deshalb konstruktiv vom Gehäuse entkoppelt werden. So wird verhindert, dass sie es in Schwingung versetzen und zusätzliche störende Geräusche entstehen.

Die Monoblock-Wärmepumpe CHA von Wolf hat beispielsweise einen doppelt schallentkoppelten Verdichter, ist separat gekapselt und zusätzlich schallgedämmt. Die Ventilatorblätter der neuesten Generation sind im Eulenflügeldesign ausgeführt. Weiterhin sorgen zusätzliche Luftleitschaufeln für eine energiesparende Betriebsweise des Ventilators, was sich auch positiv auf das Betriebsgeräusch auswirkt. Mit dieser Ausstattung gehört sie zu den leisesten und gleichzeitig energieeffizientesten Luft/Wasser-Wärmepumpen auf dem Markt.

Aufstellorte in Nischen oder zwischen zwei Mauern, unter Vordächern oder in Ecken wirken sich ungünstig auf die Schallentwicklung (Schalldruckpegel) aus. Insbesondere an senkrechten Flächen kann der Schall reflektieren und das Gerät wird lauter wahrgenommen, als wenn es im Freifeld steht.

Mit der Anzahl der senkrechten Flächen (Wände, Mauern etc.) am Aufstellort erhöht sich der Schalldruckpegel gegenüber der freien Aufstellung exponentiell. Beispielsweise kann durch Schallreflexion der Schalldruckpegel um 9 dB(A) über dem normalen Betriebsgeräusch liegen, wenn die Außeneinheit unter einem Vordach bis zu 5 m Höhe aufgestellt wird. Vegetation wie Büsche oder Rasen wiederum können den Schalldruckpegel senken.

Generell empfehlenswert ist es, bei geräuschsensiblen Bewohnern eine Wärmepumpe nicht unter oder neben Schlaf- und Wohnzimmerfenstern aufzustellen, sondern die Außeneinheit auf der Straßenseite zu platzieren.

„Sichtschall“-Probleme vermeiden

Nicht unterschätzen sollte man die subjektive psycho-akustische Wahrnehmung von Geräuschen, die auch vom Sichtkontakt zur vermeintlichen Lärmquelle abhängt. Es gibt tatsächliche Fälle, wo sich Nachbarn allein durch den Anblick einer Wärmepumpe akustisch gestört fühlten, obwohl diese noch gar nicht in Betrieb war („Sichtschall“).

Es ist darum in der Praxis nicht unüblich, den Sichtkontakt der Nachbarn zur Wärmepumpe optisch abzuschirmen, beispielsweise durch die Aufstellung in Umbauten aus Lamellen oder in offenen Carports.

Solide Unterkonstruktion

Eine Wärmepumpe benötigt ein festes Fundament, um im Betrieb die Entstehung von Körperschall zu vermeiden. Das Fundament muss tragfähig, frostsicher und waagerecht nach den Regeln der Bautechnik ausgeführt sein. Ein Fundament aus Beton kann entweder als Streifenfundament (30 cm) oder als Bodenplatte (20 cm) ausgeführt werden. Alternativen dazu sind Wandkonsolen aus dem Zubehör der Hersteller.

Wolf

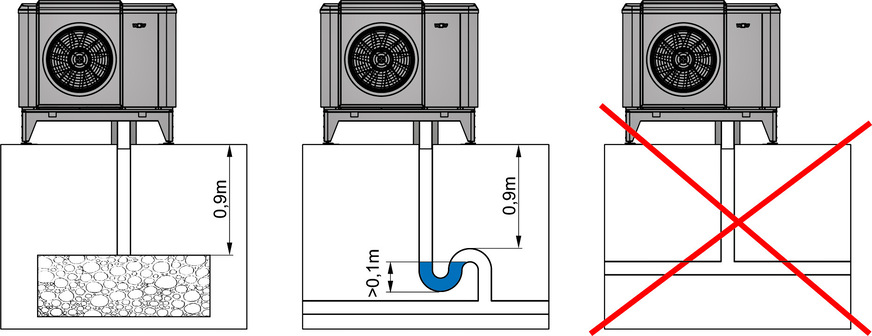

Oft wird das Thema Kondensat unterschätzt. Es fällt immer an, wenn die Verdampfungstemperatur niedriger als die Taupunkttemperatur der Umgebungsluft ist. Bei einer Verdampfungstemperatur unter 0 °C (typischerweise bei Außentemperaturen unter 5 °C) kommt es zur Eisbildung am Verdampfer, sodass bei der Abtauung einige Liter Wasser als Kondensat sicher abgeleitet werden müssen. Das Kondensat muss über eine Leitung mit geeignetem Gefälle in den frostfreien Bereich abgeführt werden: entweder in eine Kiesschicht, die geeignet ist, mindestens 50 l Wasser pro Tag aufzunehmen, oder über einen Siphon in einen Schmutzwasser- bzw. Regenkanal, alternativ auch in ein Drainagerohr.

Wolf

Aufstellung auf Flachdächern

Ist der Platz zur Aufstellung einer Wärmepumpen-Außeneinheit ebenerdig knapp bemessen, bietet es sich gelegentlich an, das Gerät auf der Garage oder anderen nicht begangenen Flachdächern aufzustellen. Wenn generell ein gesicherter Zugang für Wartung und Service möglich ist, muss geprüft werden, ob die Dachkonstruktion für zusätzliche Lasten (z. B. Gerät-/Schnee-/Windlasten) ausreichend tragfähig ist. Zudem ist wegen der nicht unerheblichen Windlasten eine sichere Befestigung der Außeneinheit vorzusehen.

Auf das Flachdach dürfen außerdem keine Türen oder bodentiefe Fenster führen. Auch Rohrbelüfter, Dachfenster oder Ähnliches sind im Schutzbereich nicht zulässig. Eine gegebenenfalls vorhandene Attika (Aufmauerung oder sonstige Erhöhung rund um das Flachdach) darf 0,15 m nicht überschreiten. Zu Gebäuden und Fenstern ist auch der beschriebene Schutzbereich einzuhalten.

Das Kondensatablaufrohr von der Wärmepumpe in den Siphon muss in jedem Fall gedämmt ausgeführt werden. Zum Schutz der nachfolgenden Abwasserleitungen ist zwischen einer Anordnung im frostfreien und nicht frostfreien Bereich zu unterscheiden: Im frostfreien Bereich sind keine weiteren Vorkehrungen erforderlich, wogegen im nicht frostfreien Bereich zwingend eine Begleitheizung vom Gerät bis zum Siphon direkt unter der Decke erforderlich ist.

Wird die Kondensatleitung (DN 50) an einen Schmutz-, oder Regenwasserkanal oder ein Drainagerohr angeschlossen, ist auf ein ausreichendes Gefälle und eine frostsichere Verlegung zu achten. Alternativ kann das Kondensat auch als freier Auslauf gestaltet werden, wenn der aufnehmende Boden (z. B. Kies) ausreichend aufnahmefähig ist.

Alle anderen wasserführenden Leitungen sollten auf dem kürzesten Weg in das Gebäude geführt werden und müssen auch sehr gut gedämmt werden.

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Wärmepumpe

Im Kontext:

So werden 2023 Wärmepumpen über die Bundesförderung für effizienge Gebäude (BEG) gefördert