stenkovlad – stock.adobe.com

Der DVGW wirbt mit einem Wasserstoff-Szenario 2045, das entweder nicht aufgeht, erhebliche zusätzliche Kosten verursacht oder die Klimaziele missachtet.

Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Der DVGW hat eine Studie vorgelegt, die zeigen soll, dass zukünftige Netznutzungskosten für Wasserstoff erheblich geringer als die Netznutzungskosten bei einer Energieversorgung zum Heizen über das Stromnetz wären.

■ Das dafür vom DVGW vorgegebene Szenario ist jedoch „zurechtgelegt“, es wird den Anforderungen zur Dekarbonisierung des Wärmemarkts im Zeitraum 2024 bis 2044 nicht oder nur mit erheblichen zusätzlichen Kosten gerecht.

■ Um die Klimaziele einzuhalten, würde ein logistisch noch als machbar angenommenes Umstellungsszenario (ab 2031 jährlich 625 000 Hausanschlüsse) schon zeitnah den Einsatz von insgesamt rund 706 TWh Grüner Gase im bestehenden Erdgasnetz zum Erfüllen der sektoralen Klimaschutzziele des KSG erfordern.

■ Pro 1 Ct/kWh höherem Endkundenpreis für die zusätzlichen Grünen Gase würden sich insgesamt Mehrkosten von 7,06 Mrd. Euro ergeben.

Im Frühjahr 2024 hat das EWI auf Basis eines vom DVGW vorgegebenen Szenarios zum Wasserstoffbedarf und zum Wasserstoffnetzausbau für das Jahr 2045 eine Analyse mit einer Abschätzung der sich daraus ergebenden Netznutzungsentgelte vorgelegt [1].

Mit einem Ergebnis zum Aufhorchen: Obwohl sich die im Gasnetz transportierte Menge im Jahr 2023 von 796 TWh bis zum Jahr 2045 auf 398 TWh halbiert und etwa 80 % des bestehenden Erdgasnetzes und 67 % der aktuellen Anschlüsse im Verteilnetz umgewidmet werden, erhöht sich abstrahiert von den Kundengruppen im Referenzszenario das Netznutzungsentgelt im Wasserstoffnetz 2045 mit 1,8 Ct/kWh lediglich um 87 % gegenüber dem heutigen Netznutzungsentgelt im Erdgasnetz. Bei einer Aufteilung auf Kundengruppen liegt es für Haushaltskunden mit zwei unterschiedlichen Aufteilungen im Jahr 2045 bei 3,3 bzw. 3,5 Ct/kWh.

Ein wesentlicher Faktor im DVGW-Szenario ist, dass Haushalte und der Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) im Jahr 2045 Wasserstoff in einem Umfang von 179 TWh/a nachfragen, sich also in diesem Anwendungsbereich die Erdgasnachfrage gegenüber dem Jahr 2023 nur halbiert. Über die langsam sinkende Nachfrage in den beiden Bereichen kann ein großer Teil der Kapital- und Betriebskosten auf diese Kundengruppe gewälzt werden.

Die eigentliche Berechnung soll hier nicht angezweifelt werden. Allerdings soll gezeigt werden, dass die im Szenario vorgegebene Wasserstoffnachfrage 2045 nicht ohne Weiteres oder ohne weitere, mutmaßlich hohe Kosten für die Gaskunden zu erreichen ist. Das könnte die Konsequenz haben, dass die Nachfrage und Treue von Haushalten und GHD überschätzt wird und über viele Jahre eine viel geringere Gasmenge zur Wälzung zur Verfügung steht. Aus dem vom EWI errechneten Netznutzungsentgelt im Wasserstoffnetz 2045 abgeleitete Aussagen hätte somit ein schwaches Fundament.

Grunddaten

Grunddaten aus dem DVGW-Szenario und den Studien für die Berechnung des Netznutzungsentgelts im Wasserstoffnetz 2045 sind:

● Erdgasnachfrage 2023: 357 TWh (Haushalte: 267 TWh, GHD: 90 TWh)

● H2-Nachfrage 2045: 179 TWh (Haushalte: 134 TWh, GHD: 45 TWh)

● Effizienzgewinn 2024 bis 2045: 25 %

● Hausanschlüsse (SLP-Kunden) 2024: 13 730 042 Stück

● Hausanschlüsse (SLP-Kunden) 2030: 13 730 042 Stück

● Hausanschlüsse (SLP-Kunden) 2035: 12 357 038 Stück

● Hausanschlüsse (SLP-Kunden) 2040: 10 984 034 Stück

● Hausanschlüsse (SLP-Kunden) 2045: 9 199 128 Stück

Die Anzahl der Hausanschlüsse zwischen den konkreten Angaben wird nachfolgend linear interpoliert. Es wird angenommen, dass sich die Erdgasnachfrage 2023 ausschließlich auf fossiles Erdgas bezieht. Unter die SLP-Kunden (Standard-Last-Profil-Kunden) fallen Haushalts- und Gewerbekunden mit einem Jahresgasverbrauch bis 1,5 GWh (1,5 Mio. kWh).

Für die Überprüfung, ob oder unter welchen Bedingungen das DVGW-Szenario die Kriterien des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) erfüllen kann, ist eine vollständige Umstellung schon bis Ende 2044 erforderlich. Es wird deshalb angenommen, dass die Umstellung jeweils so erfolgt, dass die Zielwerte aus dem DVGW-Szenario jeweils am Anfang des genannten Jahres erreicht sind.

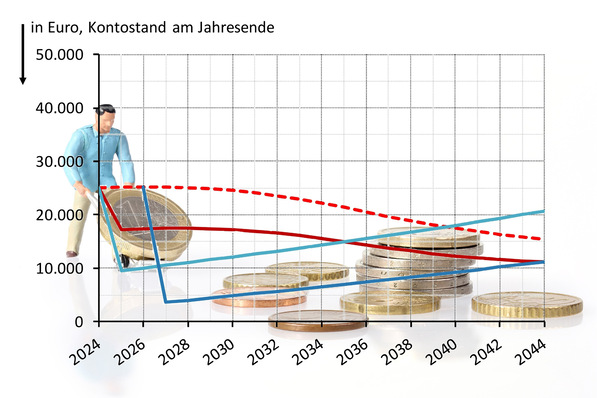

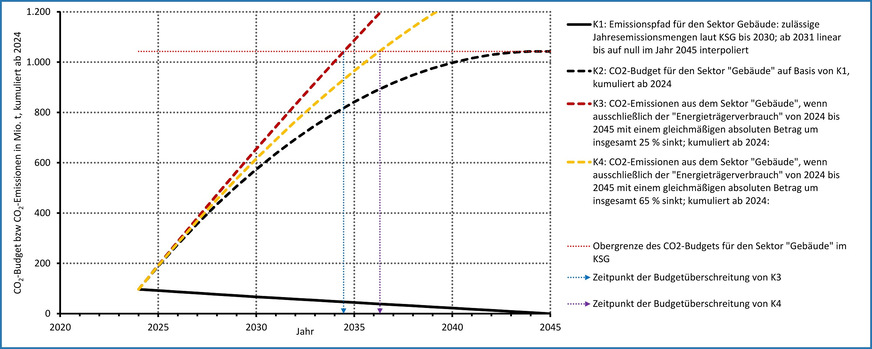

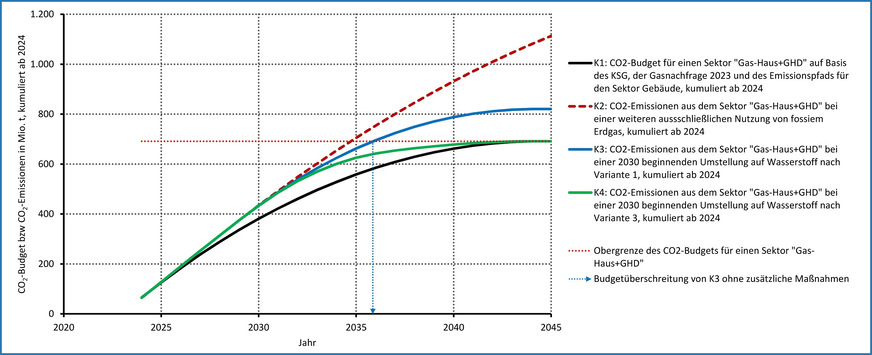

Die nachstehende Grafik zeigt unabhängig vom DVGW-Szenario anhand des im KSG weitgehend vorgegebenen Minderungspfads für den Gebäudesektor auf, welches Gesamtbudget an Treibhausgasen bis zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung steht. Zwei exemplarische Kurven stehen für einen Gebäudebestand, der Anfang 2024 genau das KSG-Ziel erfüllt hat, und dann gleichmäßig den „Energieträgerverbrauch“ durch beliebige Maßnahmen verringert. Die spezifischen Emissionen der Energieträger bleiben hingegen konstant. Dem Sektor Gebäude werden die verbrennungsbezogenen CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe in Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD, ohne Landwirtschaft), Haushalten und militärischen Einrichtungen zugeordnet. Die Brennstoffe sind insbesondere Erd- und Flüssiggas sowie Heizöl und in geringem Umfang Kohlen. Endenergetisch hat Erdgas in Haushalten und GHD einen Anteil von fast zwei Drittel (2022), der Anteil von Erdgas an den verbrennungsbezogenen CO2-Emissionen liegt bei rund 60 %.

Wichtig: Es ist nicht ausreichend, dass ein Sektor spätestens ab 2045 vollständig dekarbonisiert ist. Zusätzlich muss er bis dahin mit seinem Budget (und ggf. Übertragungen aus anderen Sektoren) auskommen. Würde der Gebäudesektor beispielsweise bis 2040 nur eine sehr geringe Verbrauchsminderung erzielen und erst dann über eine Substitution der Energieträger vollständig dekarbonisiert, würden das Budget um rund 600 Mio. tCO2 überschritten, rund fünfmal so viel wie die zulässige Jahresemissionsmenge der Industrie im Jahr 2030. Das verdeutlicht, dass Übertragungen aus anderen Sektoren nur in einem geringen Umfang möglich sind.

JV

Abstraktion der Gasnachfrage als eigenen KSG-Sektor

Martina Berg – stock.adobe.com

Die verbrennungsbezogenen CO2-Emissionen aus der Erdgasnachfrage der Haushalte werden nahezu vollständig und bei GHD zum überwiegenden Teil in der Abgrenzung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) dem Sektor „Gebäude“ zugeordnet. Es wird deshalb angenommen, dass die gesamte Nachfrage des DVGW-Szenarios dem vorgegebenen Minderungspfad des Gebäudesektors unterliegt.

Ein kleiner Teil der Gasnachfrage in GHD ist dem Sektor Industrie zuzuordnen, hier beträgt die Minderung von 2023 bis 2030 nach KSG 31,4 %, im Sektor Gebäude ist sie etwas höher 34,4 %. Das später berechnete Emissionsbudget ist dadurch etwas geringer als er bei einer exakt bekannten Aufteilung auf die KSG-Sektoren wäre. Ab 2031 wird ein linearer Minderungspfad bis auf 0 im Jahr 2045 angenommen. Im KSG sind für diesen Zeitraum keine sektoralen Minderungspfade festgelegt.

Um die Dynamik bei den Hausanschlüssen abbilden zu können, wird aus der Erdgasnachfrage 2023 und der Anzahl der Hausanschlüsse ein Referenzgebäude 2023 mit einem Gasbedarf von 26 001 kWh/a abgeleitet. DVGW-Szenario-Vorgabe ist ein Effizienzgewinn von 25 %, sodass der Gasbedarf bis 2045 auf 19 501 kWh/a sinkt. In einer großen Gruppe von Gebäuden ist die einfachste Annahme eine jährlich gleichmäßige absolute Abnahme des Gasbedarfs, bezogen auf das Referenzgebäude sind es 295 kWh/a. Der Gasbedarf des Referenzgebäudes 2024 beträgt somit 25 706 kWh/a.

Auf Basis der Annahmen wird angenommen, dass die Gasabnahme der 13 730 042 Hausanschlüsse wie ein eigener KSG-Sektor (Gas-Haus+GHD) betrachtet werden kann, der den Verpflichtungen des KSG-Sektors Gebäude unterliegt.

Gasnachfrage muss zusätzlich dekarbonisiert werden

Mit verbrennungsbezogenen CO2-Emissionen von 0,18204 kgCO2/kWhHs mit dem Standardwert nach EBV 2030 ergibt sich dann aus dem Gasbedarf 2024, den benannten Minderungspfaden ein mit dem KSG im Einklang stehende Emissionsbudget 2024 – 2044 von 50,4 tCO2/Referenzgebäude und von insgesamt 691,6 Mio. tCO2 für Gas-Haus+GHD.

Durch die Bildung eines eigenen Sektors bleibt das Emissionsbudget 2024 – 2044 auch bei der „Abwanderung“ von Hausanschlüssen konstant. Bei einer alleinigen Betrachtung des Gebäudesektors würde dies ebenso gelten, eine Abwanderung in andere Technologien, die weiterhin CO2-Emissionen im Gebäudesektor verursachen ist mit der bestehenden Gesetzeslage kaum noch möglich und nur in speziellen Einzelfällen zu erwarten.

Würde man auf dieser Basis den Sektor Gas-Haus+GHD bis Ende 2044 mit fossilem Erdgas (Standardwert nach EBV 2030) inklusive Effizienzgewinn versorgen, würden sich von 2024 bis 2044 verbrennungsbezogene CO2-Emissionen von 1080,5 Mio. tCO2 kumulieren, was einer Budgetüberschreitung um 53,7 % entspricht. Im Rahmen des DVGW-Szenarios wären bis Ende 2028 bereits 313,9 Mio. t an CO2-Emissionen entstanden und das bis Ende 2044 zur Verfügung stehende Budget zu 45,4 % beansprucht.

Inga Domian – stock.adobe.com

2029 könnte die im Gebäudeenergiegesetz für bestimmte Gas-Heizungen festgelegte Grüne-Brennstoff-Quote (EE-Hochlauf) zunächst mit 15 % (§ 71 Abs. 9 GEG 2024) eine zusätzliche Minderung bringen; aktuell ist jedoch nicht vorhersehbar, welchem Sektor die Minderung durch das Massenbilanzverfahren tatsächlich zufällt. Zudem schließt das DVGW-Szenario eine Verpflichtung am EE-Hochlauf durch das H2-ready-Privileg (§ 71k Abs. 1, GEG 2024) praktisch aus. Ab 2030 könnte technisch-logistisch in den ersten Verteilnetzen eine Umstellung auf Wasserstoff möglich sein.

Die von DVGW angenommene Gasnachfrage im Zeitraum 2024 bis 2044 kumuliert sich unter Berücksichtigung der Effizienzgewinne und der Abgänge auf 5936 TWh. Das verfügbare Emissionsbudget von 691,6 Mio. tCO2 lässt eine Verwendung von 3799 TWh fossilem Erdgas zu, sofern alle Grünen Gase mit einem Emissionsfaktor von null angerechnet werden können. Unabhängig von den konkreten Transformationsschritten setzt das DVGW-Szenario in diesem Rahmen im Zeitraum 2024 bis 2044 die Verwendung von mindestens 2137 TWh Grüner Gase voraus.

Die dafür anzusetzenden Mehrkosten werden jedoch nicht berücksichtigt. Das mag bei einem reinen Fokus auf das Netznutzungsentgelt legitim sein, bei einem Vergleich mit einem anderen Energiesystem führt es jedoch zu Verzerrungen. Pro 1 Ct/kWh höherem Endkundenpreis für das 2137-TWh-Kontingent würden sich insgesamt Mehrkosten von 21,37 Mrd. Euro bzw. gut 1555 Euro pro Hausanschluss (bezogen auf 13,7 Mio.) ergeben. Eine optimistische DVGW-Abschätzung für eine andere Studie geht im Jahr 2035 von Mehrkosten für Grüne Gas gegenüber Erdgas von 1 bis 8 Ct/kWh bei Wasserstoff und zwischen 1 und 2 Ct/kWh für Biomethan aus. Bei eine hohen Nachfrage erscheint der Preisabstand Erdgas zu Biomethan wenig realistisch, letztendlich ist dafür aber auch die Entwicklung der CO2-Preis ein entscheidender Faktor. Er verringert aber nur die Preisdifferenz zwischen Erdgas und Grünen Gasen, die absoluten Mehrkosten für die Gas-Kunden steigen.

Zwischenfazit: Das DVGW-Szenario geht bis 2030 von einer konstanten Anzahl an (aktiven) Hausanschlüssen aus. KSG-relevante CO2-Emissionsminderungen würden sich ohne eine Veränderung der Gaszusammensetzung (Gasmix) dadurch nur aus dem vorgegebenen Effizienzgewinn (ca. 1,1 % gegenüber dem Ursprungsjahr) speisen. Für den KSG-Minderungspfad ist dies durch die Dominanz von Erdgas bei den CO2-Emissionen des Gebäudesektors nicht ansatzweise ausreichend.

Für den Einsatz grüner Gase bzw. eine Veränderung des Gasmixes gibt es bis 2030 keinen Anreiz und nur in einem begrenzten Umfang von bis zu 9 TWh (2,5 %) eine Verpflichtung. Beim Start ins Jahr 2030 wären dann schon 54,1 % (374,4 Mio. tCO2) des zur Verfügung stehenden Budgets 2024–2044 aufgezehrt. Es deutet sich somit bereits hier an, dass das DVGW-Szenario allein nicht im Einklang mit den KSG-Zielen aufgehen kann.

Dies würde nur gelingen, wenn in großem Umfang Grüne Gase beigemischt werden. Kostenneutral wäre dies nur bei einem sehr hohen CO2-Preis realisierbar. Dass dann die ohnehin sehr optimistische Annahme einer konstanten Anzahl Hausanschlüsse zutrifft, ist unwahrscheinlich. Sinkt jedoch die Anzahl der Hausanschlüsse, ist davon auszugehen, dass auch die berechneten Netznutzungsentgelte steigen.

Es gibt auch noch weitere Aspekte: Ein Festhalten an einem zunächst unverändertem Erdgasbedarf in Gas-Haus+GHD, etwa mit der Begründung einer Nachholung nach der breiteren Verfügbarkeit von Wasserstoff in späteren Jahren, würde den CO2-Preis im ETS II ab 2027 europaweit erhöhen und wohl auf erheblichen Widerstand in anderen EU-Mitgliedstaaten stoßen und sich auch bei Kraftstoffen bemerkbar machen.

Im DVGW-Szenario werden erst von 2031 bis 2045 rund 4,5 Mio. Hausanschlüsse aufgegeben. 39,4 % (1,78 Mio.) davon erst in den letzten 5 Jahren. Im Prinzip gehen alle ernst zu nehmenden Studien davon aus, dass bis 2030 in großem Umfang eine Heizungswende in Richtung Wärmepumpe erfolgt / erfolgen muss. Das DVGW-Szenario übergeht dies und ist schon deshalb nicht schlüssig.

Im Normalfall würde man versuchen, ein derart havariertes Szenario beispielsweise über höhere Einsparungen und / oder die Solarisierung (thermisch und direktelektrisch) zu retten. Hier ist das aber ausgeschlossen, weil die Wasserstoffnachfrage die wichtigste variable Eingangsgröße für die Netznutzungskosten (Wälzung) ist: die entstehenden Kosten sind nur in geringem Umfang von der Mengennachfrage abhängig. Mit einer „Rettung“ würde die Nachfrage gemindert, der Energieträger teurer und dadurch die Nachfrage noch weiter gemindert …

Einsatz Grüner Gase, um im KSG-Budget zu bleiben

Nachfolgend wird angenommen, dass alle Grünen Gase – Wasserstoff, Biomethan und synthetisch erzeugtes Methan – im Sinne der KSG-Bilanzierung keine verbrennungsbezogenen CO2-Emissionen aufweisen (siehe Exkurs 1). Gleichfalls muss auch erfüllt sein, dass Anfang 2045 die verbleibenden 9 199 128 Hausanschlüsse entsprechend dem DVGW-Szenario für die Netznutzungsentgelts im Wasserstoffnetz 2045 auch auf Wasserstoff umgestellt sind.

Exkurs 1: Die Annahme, dass die Verwendung von Biomethan nach dem KSG-Bilanzraum das Emissionsbudget von Gas-Haus+GHD nicht mindert, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ziel der Klimaneutralität durch die Versorgung mit Biogas nicht zu erreichen ist. Tatsächlich sind die Auswirkungen auf das Klima erheblich. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024, Anlage 9) veranschlagt für die Verwendung von gebäudenah erzeugtem Biogas einen Emissionsfaktor von 75 gCO2eq/kWh und wenn das Biogas aus dem Netz bezogen wird, erhöht sich der Emissionsfaktor auf 140 gCO2eq/kWh. Beide Werte liegen zwar unterhalb der Treibhausgasemissionen, die bei der Verbrennung von Erdgas zu berücksichtigen sind, liegen aber keineswegs bei null. Ein Überblick über Argumente findet sich hier: Biogas – ein Irrweg der Energiewende (Huber, 2023).

H2-Umstellung Variante 1: Nimmt man an, dass ab 2030 Grüne Gas in ausreichendem Umfang verfügbar sind, wäre im ersten Ansatz ein linearer Hochlauf ab 2030 bis 2045 plausibel. Startet man im Jahr 2030 zunächst in Anlehnung an die Marktraumumstellung mit der Umstellung von 450 000 Referenzgebäuden, müssen nachfolgend ab 2031 jährlich 624 938 Referenzgebäude umgestellt werden. In der Praxis würde man wohl eine etwas andere Rampe wählen, jedoch würde ein langsamerer Start das Emissionsbudget stärker belasten. Mit dem linearen H2-Hochlauf summieren sich für Gas-Haus+GHD von 2024 bis 2044 verbrennungsbezogene CO2-Emissionen von 820,1 Mio. tCO2, was einer KSG-Budgetüberschreitung um 18,6 % entspricht.

H2-Umstellung Variante 2: Nimmt man wieder für 2030 die Umstellung von 450 000 Referenzgebäuden an und stellt von 2031 bis 2038 jährlich 900 000 Referenzgebäude und dann 2039 die letzten 749 128 Anlagen um, wird weiterhin das KSG-Budget durch verbrennungsbezogene CO2-Emissionen von 730,4 Mio. tCO2 um 5,61 % 38,8 Mio. tCO2 überschritten. Dies könnte eine Größenordnung sein, die in anderen Sektoren „akquirierbar“ ist. Nimmt man dort optimistisch Vermeidungskosten von 100 Euro/tCO2 an, würde das einen Transfer von 3,88 Mrd. Euro zu Gas-Haus+GHD bedeuten.

H2-Umstellung Variante 3: Bleibt man bei dieser Methodik und nimmt wieder für 2030 die Umstellung von 450 000 Referenzgebäuden an, und stellt von 2031 bis 2036 jährlich 1 338 000 Referenzgebäude und dann 2037 die letzten 749 128 Anlagen um, wird das KSG-Budget eingehalten. Diese Konfiguration hat allerdings ein anderes Problem: Der Wasserstoffbedarf würde schon im Jahr 2037 mit 185 TWh/a den Zielwert übersteigen und 2038 sogar auf 198 TWh/a steigen. Hintergrund ist die lineare Verteilung der Effizienzgewinne. Nur wenn man sie ausschließlich in der H2-Umstellung verorten würde, würde es diese Überhöhung nicht geben. Allerdings würden dann die bis zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigten Effizienzgewinne das Restbudget verkleinern, sodass noch mehr Anlagen in den Jahren 2031 bis 2036 umzustellen wären.

JV

Angemessener Beitrag von Gas treibt die Kosten erheblich

Letztendlich sind die „Reparaturversuche“ (Varianten 2 und 3) kaum praxistauglich. Soll der Energieträger Gas einen angemessenen Beitrag leisten, müssten parallel oder schon im Vorfeld der Umstellung auf Wasserstoff andere Grüne Gase dort eingesetzt werden, wo dies ohne Umstellungsmaßnahmen innerhalb des Erdgasnetz-Restbestands möglich ist (Biomethan, H2-Beimischung). Aus der Budgetüberschreitung bei Variante 1 von (820,1 − 691,6) Mio. tCO2 = 128,5 Mio. tCO2 ergibt sich ein Substitutionsbedarf von 706 TWh für die Jahre 2024 bis 2044.

Um einigermaßen dem KSG-Pfad zu folgen, müsste der Ersatz schon sehr früh erfolgen. Ob diese Menge an Grünen Gasen zusätzlich zu einer ab 2030 beginnenden Umstellung auf Wasserstoff überhaupt beschaffbar sind, ohne das Preisgefüge erheblich zu beeinflussen, kann hier nicht beatwortet werden. Pro 1 Ct/kWh höherem Endkundenpreis für das 706-TWh-Kontingent würden sich insgesamt Mehrkosten von 7,06 Mrd. Euro bzw. gut 500 Euro pro Hausanschluss (bezogen auf 13,7 Mio.) ergeben.

Die unterschiedlichen Umstellungspfade zeigen, dass das DVGW-Szenario für die Berechnung des Netznutzungsentgelts im Wasserstoffnetz 2045 die Notwendigkeiten der Dekarbonisierung des Wärmemarkts nicht hinreichend berücksichtigt und Maßnahmen für eine Annäherung dazu führen, dass das Szenario erheblich korrigiert werden müsste. Ob sich nach einer Korrektur und einer Berücksichtigung zusätzlicher Kompensationsmaßnahmen ein ähnliches Netznutzungsentgelt errechnen lässt, ist fraglich.

Die erst späte Verfügbarkeit Grüner Gase beim gleichzeitigen Festhalten aller Gaskunden bis 2030 und ein Schwerpunkt bei der Umstellung erst ab 2040 mag rechnerisch ein niedriges Netznutzungsentgelt ergeben, in der Praxis würde der systematische Fehler aber schnell auffliegen. Ein Gegensteuern der Politik zur Pfaderreichung (Fernwärme, Wärmepumpen, Bio-Masse-Heizungen, Solarisierung) würde wiederum das zurechtgelegte DVGW-Szenario demontieren.

Und es gibt noch weitere gewichtige Punkte, die zeigen, dass das DVGW-Szenario mit seinem isolierten Fokus kein sinnvoller Diskussionsbeitrag zur Energiewende ist:

● Die Gasnachfrage aus Haushalten und GHD ist stark saisonal. Um sie sicher bereitstellen zu können, sind große Speichervolumen erforderlich, die eine kleine Zyklenzahl aufweisen werden und entsprechend teuer pro kWh ausgespeicherter Wasserstoffmenge sind. Eine Analyse des EWI nennt bei geringer Auslastung Speicherkosten von 10,5 Ct/kWh und bei häufigem Ein- und Ausspeichern von 1,35 Ct/kWh. Dass industrielle Abnehmer die Vorhaltung für Haushaltskunden finanzieren werden, ist abwegig. Und welchen Nutzen hätte ein ohnehin schon mit unrealistischen Annahmen günstig gerechnetes Netznutzungsentgelt, wenn an anderer Stelle der Versorgungsinfrastruktur unvermeidbar hohe Zusatzkosten entstehen?

● Die 179 TWh/a Wasserstoff fallen nicht vom Himmel, sie müssen irgendwo mit großem anlagentechnischen Aufwand und hohem Kapitaleinsatz hergestellt werden. Als Importware werden sie die Außenhandelsbilanz massiv belasten, Grenzübergangspreise wie bei Erdgas sind in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten unrealistisch und auch die Erzeugungsanlagen haben keine unbegrenzte Nutzungsdauer. Alternativ könnte die heimische Produktion erhöht werden, dass bedeutet jedoch auch, dass dafür die elektrische Infrastruktur inklusive Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen massiv ausgebaut werden muss. Für eine direktelektrische Nutzung zur Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen wäre jedoch der Zubau viel geringer. Statt 179 TWh/a Wasserstoff (die mit 271 TWh/a Strom hergestellt aber noch nicht transportiert worden sind) wären nur etwa 67 TWh/a Arbeitsstrom (ggf. abzüglich Eigenstrom) und wenige TWh/a zur Wasserstoffherstellung zur Überbrückung einer windschwachen Winterperiode (zuzüglich Speicherkosten) erforderlich. ■

Quelle: EWI, DVGW, KSG, eigene Berechnungen / jv

Literatur

[1] Abschätzung zukünftiger Wasserstoffnetznutzungsentgelte – Analyse basierend auf einem Wasserstoffszenario des DVGW. Köln, EWI, 2024

[2] Transformation des Netzausbaus im Vergleich. Bonn: Pressmitteilung des DVGW, 9. April 2024

Im Kontext:

Kann Erdgas zum Heizen wieder dauerhaft „günstig“ werden?

Boom bei Öl und Gas oder doch ein Wärmepumpenhochlauf?

Bosch: „Heizen mit Wasserstoff wird erstmal nicht kommen“

Erdgasnetz auf Wasserstoff umstellen ist teuer und illusorisch

Wie viel Strom für günstige H2-Netzengelte erforderlich wäre