König

Die Regeln der Technik beschreiben aufwendige Vorkehrungen zum Schutz vor Gebäudeschäden durch Rückstau. Doch für die Sicherheit der Wasserqualität in unterirdischen Regenwasserspeichern sind vereinfachte Lösungen zulässig. Das erfordert eine Betrachtung typischer Gefahrenstellen, möglicher Schäden und erforderlicher Maßnahmen.

Der Artikel kompakt zusammengefasst

■ Kommt es durch Verstopfung oder Überlastung im Kanal zu einem Rückstau im Gebäudeentwässerungssystem, ist das Schadenspotenzial erheblich, wenn planmäßig offene Entwässerungspunkte unter der Höhe des Rückstaus nicht wirksam gegen das Rückdrücken von Wasser geschützt sind.

■ Die wichtigste Voraussetzung beim Schutz vor Rückstau ist, die maßgebende Rückstauebene unter Berücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten sachkundig zu ermitteln.

■ Auch für Regenwasserspeicher, deren Überlauf unterhalb der maßgebenden Rückstauebene in die Kanalisation entwässert, sind Maßnahmen zum Schutz gegen Rückstau vorgeschrieben.

Rückstau und Überflutung sind unterschiedliche Phänomene, auch wenn beides bei Starkregen auftritt. Überflutung findet an der Oberfläche statt, Rückstau innerhalb eines Entwässerungssystems. Wenn Abwasser entgegen der vorgesehenen Fließrichtung innerhalb der Rohre nach oben steigt, handelt es sich um Rückstau, verursacht üblicherweise durch Verstopfung oder Überlastung des Kanals.

Doch für die daraus resultierenden Schäden auf angeschlossenen Grundstücken kommt der Kanalnetzbetreiber nicht auf. Denn Rückstau ist laut DIN 1989-100 [1] „in Misch- und Regenwasserkanälen der öffentlichen Abwasseranlagen in Abhängigkeit von den Entwurfsgrundlagen planmäßig vorgesehen und kann auch im laufenden Betrieb nicht dauerhaft vermieden werden“.

Eigentümer müssen vorsorgen

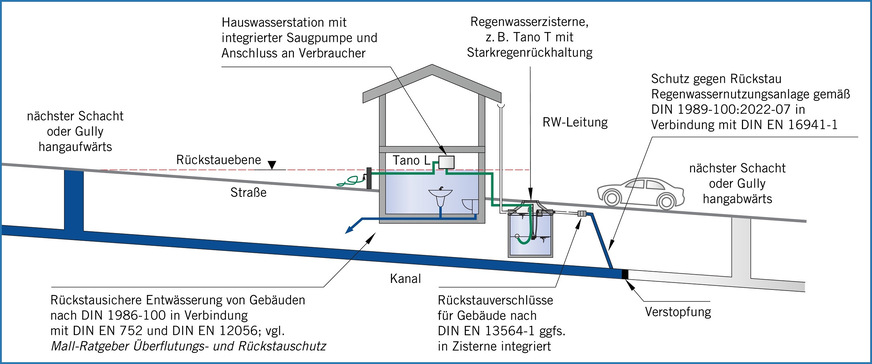

Mall

Gebäude- und Grundstückseigentümer sind verpflichtet, selbst Vorsorge gegen Rückstau und Überflutung zu treffen. Das bedeutet zweierlei:

Den richtigen Versicherungsschutz: Speziell eine Versicherung gegen Elementarschaden, die nicht automatisch in der Hausrat- und Wohngebäudeversicherung enthalten ist. Doch reicht der richtige Versicherungsschutz allein nicht aus. Denn bei der Schadensregulierung wird geprüft, ob die Entwässerung exponierter Gebäudeteile normgerecht nach dem aktuellen Stand der Technik ausgeführt wurde und ob Schutzvorrichtungen verbaut wurden. Das kann auch Rückwirkungen auf die beteiligten Planungs- und Ausführungsbetriebe haben.

Geeignete bauliche Maßnahmen: Zur „Naturgefahr Starkregen“ hält die Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Informationen bereit [2]. Die dort empfohlenen Maßnahmen, wie zum Beispiel wasserdichte Türen und Fenster oder Schwellen vor Lichtschächten, Kellertreppen und Souterraineingängen, schützen wirksam gegen Überflutung. Sie bannen aber nicht die Gefahr des Rückstaus aus dem Kanal. Darum empfiehlt das Bundesamt zusätzlich den Einbau einer Rückstausicherung.

Rückstauebene objektbezogen prüfen

Bevor die unterschiedlichen Verfahren der Rückstausicherung betrachtet werden, muss im Einzelfall vor Ort festgestellt werden, ob und falls ja, in welchem Teil des Entwässerungssystems eine Rückstaugefahr besteht. Hat die Straße, in der der weiterführende Kanal liegt, ein Längsgefälle oder liegen Gebäudeteile und Regenwasserspeicher unterhalb des Straßenniveaus, ist besondere Aufmerksamkeit gefordert. Anschauliche Darstellungen dazu enthält der „Ratgeber Überflutungs- und Rückstauschutz“ [3].

Die maßgebende Rückstauebene wird von den Betreibern der öffentlichen Abwasseranlagen in den Entwässerungssatzungen festgelegt. Ansonsten gilt laut DIN 1989-100 die Straßenoberkante über der Anschlussstelle des Grundstücks bzw. die Bordsteinkante als Rückstauebene. Im Einzelfall kann sich diese Festlegung aber nachträglich als unzureichend erweisen (siehe Info-Kasten), denn geschuldet ist im Normalfall ein funktionstaugliches Werk.

Rückstauebene (für die Gebäudeentwässerung)

Die Rückstauebene markiert den höchstmöglichen Stand des Abwassers an einer bestimmten Stelle in einem Kanalsystem. In DIN EN 12056-1:2000 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) ist sie definiert als „die höchste Ebene, bis zu der das Wasser in einer Entwässerungsanlage ansteigen kann“.

Die Festlegung der Rückstauebene erfolgt üblicherweise durch die zuständige örtliche Behörde. Fehlt eine solche Vorgabe, ist eine Empfehlung, nach der „das Niveau der Straßenoberkante über der Anschlussstelle des Grundstücks oder Gebäudes an die öffentliche Kanalisation als Rückstauebene anzusetzen ist“ aus der Perspektive eines Eigentümers nicht in jedem Fall hinreichend. Die „maßgebende Rückstauebene“ muss vor Ort und bei Trennsystemen für Ab- und Niederschlagswasser separat und für jeden Anschlusspunkt mit großer Sorgfalt ermittelt werden. Weshalb das so ist:

Die „Straßenoberkante an der Anschlussstelle“ kann ausreichend sein bei einer Straße ohne Längsgefälle und einem langsamen Aufstau, der eine Entlastung ohne großen Druckunterschied über den / die Kanalabdeckungen und eine Verteilung des austretenden Wassers ohne größeren Aufstau auf der Straße oder im angrenzenden Gelände ermöglicht. Doch schon eine Bordsteinkante oder die Lage des wirksamen Entspannungspunkts in einer kaum wahrnehmbaren Senke können dazu führen, dass die maßgebende Rückstauebene mehrere Dezimeter höher angesetzt werden muss.

Auch mit der Festlegung Anschlussstelle ist Vorsicht geboten: Tritt eine Verstopfung in normaler Fließrichtung zwischen dem Anschlusspunkt und dem nächsten Kanalschacht auf, kann erst beim vorgelagerten Kanalschacht eine Entspannung auftreten. Je nach Topologie kann dessen Oberkannte aber deutlich höher als die „Straßenoberkante an der Anschlussstelle“ liegen.

Bei einem Rückstau in tieferliegende Gebäudeteile wird ein Großteil des Schadens an der Gebäudesubstanz schon von den ersten 100 l des austretenden Wassers verursacht. Ergo muss auch dieser Fall ausgeschlossen werden. Die maßgebende Rückstauebene ist dafür stets und für jeden Anschlusspunkt separat auf Basis der Topologie, der Hydraulik im öffentlichen Kanalnetz und zuzüglich einer Sicherheitshöhe zur Berücksichtigung des für die Entspannung erforderlichen Staudrucks und zuzüglich einer ingenieurtechnischen Sicherheitshöhe (Lebenserfahrung) festzulegen. Die maßgebende Rückstauebene ist auch für die Höhe von Kontrollschächten auf dem eigenen Grundstück relevant.

Mall

Technische Option wählen

Der wirksamste Schutz gegen Rückstau ist, wenn Ablaufstellen im Entwässerungssystem unterhalb der Rückstauebene generell vermieden werden. Dann ist keine zusätzliche Maßnahme erforderlich. Ist dies nicht möglich, sind für die gefährdeten Teile eines Gebäudes Schutzmaßnahmen notwendig, die in zwei Gruppen unterteilt werden:

● Rückstauverschlüsse, die den Rückfluss aus dem Kanal verhindern, indem ein Klappen- oder Schiebermechanismus den betroffenen Zweig der Abwassersammelleitung verschließt.

● Hebeanlagen, die Abwässer, die unterhalb der Rückstauebene anfallen, in einem Sammelbehälter auffangen und von dort per Pumpe mit nachgeordneter Rückstauschleife über die maßgebende Rückstauebene in den Kanal fördern.

Beide Systeme arbeiten automatisch, sobald die Rückstausituation eintritt. Diese Grundvoraussetzung muss jede Rückstausicherung erfüllen. Manuell betriebene Systeme sind nicht zulässig. DIN 1986-100 (4) gibt vor, in welchem Anwendungsfall welche der Schutzmaßnahmen verwendet werden muss. Hebeanlagen sind im Vergleich zu Rückstauverschlüssen sicherer, jedoch auch teurer, sowie aufwendiger bei Bau, Betrieb und Wartung. Ist laut DIN-Norm nur ein Rückstauverschluss gefordert, darf dieser immer durch die hochwertigere Hebeanlage ersetzt werden.

Mall

Bei der Planung ist darauf zu achten, dass nur Ablaufstellen, die sich unterhalb der Rückstauebene befinden, an die Rückstausicherung angeschlossen werden dürfen. Alle Ablaufstellen oberhalb der Rückstauebene müssen im freien Gefälle hinter der Rückstausicherung in den Kanal geführt werden. Andernfalls würde nach dem physikalischen Prinzip kommunizierender Gefäße im Rückstaufall bei geschlossener Rückstausicherung das Abwasser der Ablaufstellen über der Rückstauebene bewirken, dass Abwasser aus den unter der Rückstauebene liegenden Ablaufstellen in das Gebäude drückt.

Einfachere Vorgaben für unterirdische Regenwasserspeicher

Wichtig ist, dass bei unterirdischen Regenwasserspeichern außerhalb von Gebäuden Leerrohre vom Speicher in den Gebäudekeller gemäß DIN 1989-100 grundsätzlich mit Dichteinsätzen (Wanddurchführungen) versehen werden. Das verhindert den Eintritt von Grundwasser aus dem Erdreich und von im Speicher angestautem Wasser in das Innere des Gebäudes. Leerrohre zum Gebäude liegen eigentlich sicher oberhalb des maximalen Wasserspiegels. Trotzdem kann es in besonderen Fällen zur kompletten Füllung eines Speichers kommen.

Bei Kanalanschluss des Speicherüberlaufs ist gemäß DIN EN 16941-1 [5] generell ein Geruchverschluss notwendig. Sollte die Sohle des Überlaufrohres unterhalb der Rückstauebene des angeschlossenen Kanals liegen, ist zusätzlich ein Rückstauverschluss erforderlich. Wenn dieser schließt, der Regenwasserzulauf von den Sammelflächen aber weiter anhält, baut sich im Speicher sowie in den Sammel- und Verteilleitungen ein zusätzlicher Rückstau auf. Niedrig gelegene Regenwasserabläufe, undichte Fallrohre oder die sich hebende Speicherabdeckung können eine Entlastung bewirken und das Gelände überfluten. Das darf nicht zu Sach- und Gebäudeschäden führen, auch nicht bei Nachbarn; bei großen Liegenschaften ist gegebenenfalls ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 erforderlich.

Mall

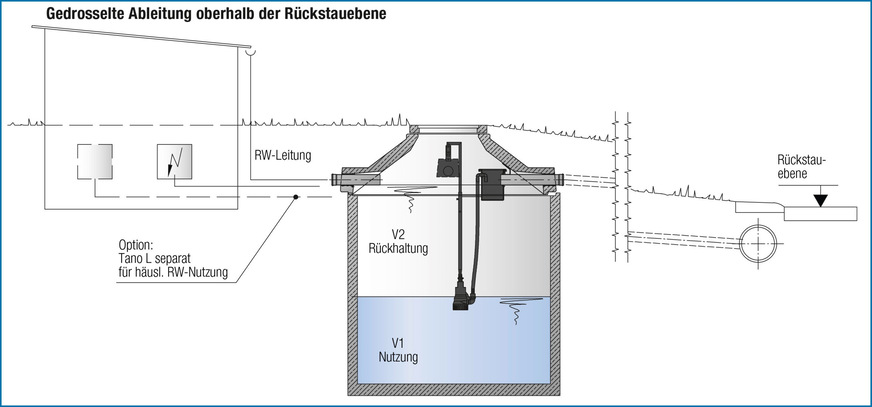

Für unterirdische Regenwasserspeicher, in DIN 1986-100 Tabelle 4 „Erdspeicher“ genannt, gelten bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen gegen Rückstau dennoch vereinfachte Regeln. Auf die Forderung nach einer teuren Hebeanlage mit Rückstauschleife, die den Abfluss in jedem Fall gewährleisten würde, wird verzichtet – mutmaßlich wegen der Verhältnismäßigkeit bei einer pauschalen Forderung.

Was kann passieren, außer der schon genannten Überflutung des Grundstücks bei anhaltendem Regen? Grundsätzlich besteht bei Kanalrückstau die Möglichkeit einer Fehlfunktion der Verschlüsse, z. B. wenn feste Stoffe den Schließmechanismus blockieren. Eine Kontamination des Speicherinhalts durch Abwasser vom Kanal lässt sich jedoch durch Reinigen und Neubefüllen des Speichers leicht beheben.

Das Potenzial an Störstoffen ist bei Rückstau aus dem Mischkanal größer, auch der Grad der Kontamination des Speicherinhalts im Falle einer Fehlfunktion. Darum verlangt der Regelgeber in diesem Fall hochwertigere Rückstauverschlüsse als beim Anschluss an einen Regenkanal. Die einzelnen Typen von Rückstauverschlüssen und deren Verwendungszweck beschreibt DIN EN 13564-1 [6].

Leitung verschließen oder Wasser heben

Für die technische Umsetzung einer Rückstausicherung stehen zwei marktübliche Verfahren zur Verfügung: Rückstauverschlüsse, die den Rückfluss aus dem Kanal verhindern, indem ein Klappen- oder Schiebermechanismus den betroffenen Zweig der Abwassersammelleitung verschließt, sowie Hebeanlagen, die Abwässer, die unterhalb der Rückstauebene anfallen, in einem Sammelbehälter auffangen und von dort per Pumpe mit nachgeordneter Rückstauschleife über die Rückstauebene in den Kanal fördern.

Beide Systeme arbeiten automatisch, sobald die Rückstausituation eintritt. Diese Grundvoraussetzung muss jede Rückstausicherung erfüllen; manuell betriebene Systeme sind nicht zulässig. Vor der Entscheidung für die eine oder andere Variante steht die Prüfung der Gegebenheiten vor Ort. Nur die Einzelfallbetrachtung führt zu sachgerechten Planungskriterien. Quelle: Dirk Steuer [3]

Anschluss des Speicherüberlaufs an eine Mischkanalisation

Mall

Wenn der Überlauf unterhalb der Rückstauebene liegt, fordern die in diesem Punkt gleich lautenden Normen DIN 1989-100 und DIN 1986-100 beim Ableiten von Regenwasser aus unterirdischen Speichern in den Mischwasserkanal einen der folgenden Rückstauverschluss-Typen:

● Typ 2: Rückstauverschlüsse für die Verwendung in horizontalen Leitungen mit zwei selbsttätigen Verschlusselementen und einem Notverschluss (der mit einem der beiden selbsttätigen Verschlüsse kombiniert werden kann).

● Typ 3: Rückstauverschlüsse für die Verwendung in horizontalen Leitungen mit einem durch Fremdenergie (meist elektrisch oder pneumatisch) betriebenen selbsttätigen Verschlusselement und einem Notverschluss, der unabhängig vom selbsttätigen Verschluss ausgeführt wird.

● Typ 5: Rückstauverschlüsse, die in Ablaufgarnituren oder Bodenabläufen eingebaut sind, mit zwei selbsttätigen Verschlusselementen und einem Notverschluss (der mit einem der beiden selbsttätigen Verschlüsse kombiniert werden kann).

Dabei ist zu beachten, dass die Typen 3 und 5 Fremdenergie benötigen und deshalb weniger Verwendung finden.

Anschluss des Regenwasserspeicherüberlaufs an einen Regenwasserkanal

Wenn der Überlauf unterhalb der Rückstauebene liegt, fordern die in diesem Punkt gleich lautenden Normen DIN 1989-100 und DIN 1986-100 beim Ableiten von Regenwasser aus unterirdischen Speichern in den Regenwasserkanal einen der folgenden Rückstauverschluss-Typen:

● Typ 0: Rückstauverschlüsse für die Verwendung in horizontalen Leitungen mit einem einzelnen selbsttätigen Verschlusselement.

● Typ 1: Rückstauverschlüsse für die Verwendung in horizontalen Leitungen mit einem selbsttätigen Verschlusselement und einem zusätzlichen (manuellen) Notverschluss (der mit dem selbsttätigen Verschluss kombiniert werden kann).

● Typ 2: Rückstauverschlüsse für die Verwendung in horizontalen Leitungen mit zwei selbsttätigen Verschlusselementen und einem Notverschluss (der mit einem der beiden selbsttätigen Verschlüsse kombiniert werden kann).

In beiden Fällen, bei Anschluss des Regenwasserspeicherüberlaufs an den Regen- und an den Mischwasserkanal, können die genannten Rückstauverschlüsse in den Regenwasserspeicher integriert oder in einem separaten Schacht angeordnet werden [7].

Kommunale Prävention gegen Rückstau im Kanal

Derzeit werden in Deutschland nach Angaben des statistischen Bundesamtes Tag für Tag mehr als 50 ha Fläche für Verkehrswege und Siedlungsflächen sowie Gewerbe und Industrie neu belegt. Selbst wenn der versiegelte Flächenanteil prozentual zurückgeht, erhöht die Vergrößerung der Einzugsgebiete die Gefahr von Rückstau in bestehenden Kanälen immer weiter.

Mall

Deshalb erstellen Kommunen zunehmend Hochwasser- und Starkregen-Gefahrenkarten als Grundlage für weitere Maßnahmen, wie etwa die Schaffung von kommunalen Rückhalteflächen an exponierten Stellen. Gezielte städtebauliche Anpassungen im Sinne einer blau-grünen Infrastruktur sollen die Gefährdungslage entschärfen. Sie beziehen konsequenterweise auch private Flächen ein, wie zum Beispiel die im September 2014 initiierte „Gründachstrategie Hamburg“.

Finanzielle Zuschüsse oder Auflagen für Grundstückseigentümer zur Retention von Oberflächenwasser und, falls die Versickerung nicht möglich ist, dessen gedrosselte Abgabe in den Kanal, haben dasselbe Ziel. Dazu sind seit mehr als 20 Jahren Retentionszisternen im Einsatz, die als Rückhalteeinrichtungen für Regenwasser dienen und zugleich dessen Nutzung ermöglichen. So werden flächendeckend enorme Rückhaltevolumina für Extremniederschläge geschaffen und damit die Gefahr eines Rückstaus in den Kanälen verringert. Die Maßnahmen sind bekannt, die Produkte vorhanden [8]. Bis diese Elemente eines zukunftsfähigen Entwässerungssystems in der Fläche Wirkung zeigen, dauert es jedoch Jahrzehnte – ein Wettlauf mit zunehmend außergewöhnlichen und extremen Niederschlagsereignissen in einem sich verändernden Klima.

Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Entwässerung

Literatur

[1] DIN 1989-100 Regenwassernutzungsanlagen – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 16941-1. Berlin: DIN Media , Juli 2022

[2] BBK-Information: Naturgefahr Starkregen. www.bbk.bund.de/DE/Themen/Risikomanagement/Baulicher-Bevoelkerungsschut…

[3] Steuer, Dirk: Rückstauschutz – in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je. In: Ratgeber Überflutungs- und Rückstauschutz. Für Handwerk, Kommunen, Planungsbüros und Wohnungswirtschaft. Donaueschingen: Mall GmbH, 3. Auflage 2023

[4] DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056. Berlin: DIN Media, Dezember 2016

[5] DIN EN 16941-1 Vor-Ort Anlagen für Nicht-Trinkwasser – Teil 1: Anlagen für die Verwendung von Regenwasser; Deutsche Fassung EN 16941-1:2024. Berlin: DIN Media, Mai 2024

[6] DIN EN 13564-1 Rückstauverschlüsse für Gebäude – Teil 1: Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13564-1:2002. Berlin: DIN Media, Oktober 2002

[7] Lienhard, Martin: Regenwassernutzung – etablierter Baustein der Siedlungsentwässerung. In: Ratgeber Regenwasser. Für Kommunen und Planungsbüros. Donaueschingen: Mall GmbH, 9. Auflage 2022

[8] Regenwasserbewirtschaftung und Niederschlagswasserbehandlung. Donaueschingen: Mall GmbH, Planerhandbuch, 2023/24

Zwei DIN-Normen für Regenwasserspeicher?

In diesem Beitrag wird Bezug genommen auf DIN EN 16941-1:2024-05 und auf DIN 1989-100:2022-07. Als letztere im Juli 2022 erschien, wurde die DIN 1989, die 20 Jahre unverändert für die Regenwassernutzung gegolten hatte, zurückgenommen. Weshalb?

Im Sinne der Harmonisierung von technischen Regeln innerhalb der EU und darüber hinaus musste das zuständige Gremium innerhalb des DIN, der „Arbeitsausschuss für Wasserrecycling, Regen- und Grauwassernutzung“, mit den 34 beteiligten Ländern des CEN (Europäisches Komitee für Normung) einen Konsens finden, um die technische Regel auf einen für alle Mitgliedsländer akzeptablen Stand zu bringen. Da die nationale Norm DIN 1989-1 schon sehr „ausgefeilt“ war, ist das Ergebnis DIN EN 16941-1 aus deutscher Sicht ein Minimalkonsens. In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, die zuvor gültigen Regeln in einer sogenannten nationalen Restnorm zusammenzufassen, hier in DIN 1989-100.

Für Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Anlagen zur Regenwassernutzung in Deutschland gilt deshalb seit Juli 2022: Die Anwender der Norm „Vor-Ort Anlagen für Nicht-Trinkwasser – Teil 1: Anlagen für die Verwendung von Regenwasser“ müssen sich ebenfalls mit der Norm „Regenwassernutzungsanlagen – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 16941-1“ auseinandersetzen.

![© Schell / i-Stock Bild 1 Wesentliche Eintragsquelle für Pseudomonas aeruginosa in die Trinkwasser-Installationen sind herstellerseitig kontaminierte Bauteile. Deswegen ist es wichtig, möglichst trocken geprüfte Bauteile einzusetzen [2].](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/06/447149.jpeg?itok=WbzrNNSI)